早在18世纪,东方文化开始流入欧洲大陆。

1700年1月7日,一代传奇法王路易十四为了庆祝新世纪的到来,在凡尔赛宫举办了一场盛大的舞会。神奇的是,这场汇聚法国名流的跨世纪狂欢会,主题竟然叫做“中国皇帝”。参加舞会的很多法国王公贵族都化装成中国人,贵族小姐们则装扮成菩萨,乐师们全部身着中国袍。舞会不仅提供“中式风味小吃”,甚至还以一段名为《中国国王》(Le Roi de la Chine)的表演作为开场——30位乐师将坐在轿子中的“国王”抬进场引爆气氛。可惜当时还没有影像存留,我们仅从文字记载很难得知这场“中国皇帝”舞会的中国风有多地道还是荒诞不羁。不过三百年前法国人对于中国形象的理解,倒是可以从当年的艺术作品中窥知一二。

弗朗索瓦·布歇(Francois Boucher)为法国国王路易十五的首席宫廷画师、皇家美术学院院长、18世纪洛可可风格代言人,也是全凭想象打造中国风绘画的狂想者。

18世纪中叶,布歇带着他的洛可可风格在法国混的春风得意,以优雅享乐为旨的他,立刻被这些从东方传来的新奇物件所吸引,并安插在了自己的画作中。

1742年,布歇创作了《化妆》(La Toilete),清晰地诠释了18世纪法国上流家庭的中国味道。画中传统中式花鸟屏风占据了画面的四分之一,以象征中国皇室的金黄色为背景,与房间的整体色调相融,东西方的结合在布歇的画里和谐共处,感受浓重的东方韵味。左下角的矮屏风上描绘了素雅的中式花纹,边缘还挂着一只中式香囊,白玉茶器与青纹芭蕉扇设置在画面中不经意的角落里,好似这些物件对两位贵族姑娘来说早已司空见惯。

布歇对东方文化的喜爱不止于此,他还专门去集市上收集中国来的商品,通过观察和研究,创作出关于许多以中国为主题的作品,如《中国国王上朝》(Audience of the Chinese Emperor Giclee)、《中国舞蹈》(The Chinese Dancing)、《中国花园》(The Chinese Garden)等。有趣的是,布歇从未到过中国,仅凭瓷器上的绘画和臆想,却能够描绘出符合中国明显特征的画作,可见布歇对中国文化的向往和崇拜。

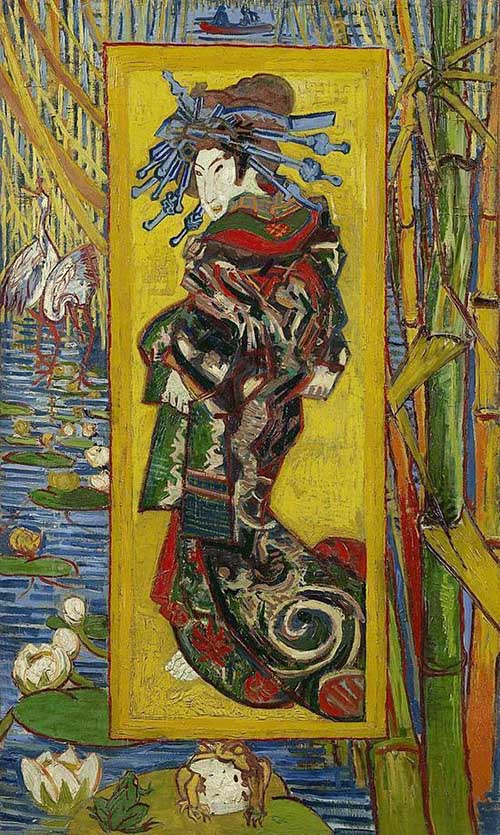

19世纪末,日本浮世绘版画成为一些前卫艺术家的灵感源泉,这些充满鲜艳明亮的色彩和独具一格的表现方式的东方舶来品也给文森特·梵高(Vincent van Gogh)带来了强烈共鸣,甚至有脑残粉的倾向。梵高收集了日本浮世绘大师歌川广重(Utagawa Hiroshige)和葛饰北斋(Katsushika Hokusai)的作品,并声称这些作品和欧洲艺术家彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens)和伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)的作品一样重要。

浮世绘的独特风格激发了梵高使用高明度的色彩和更为流畅的线条形状表现画面,并从完全复制原版版画到将浮世绘的东方特色融入进自己的画作中,直到最后两者完美的水乳交融,成为梵高的标志性艺术。

《日本情趣:花魁》(Courtesan)是梵高还在复制阶段的作品,他将溪斋英泉(Keisai Eisen)作品《花魁》里的形象完全临摹下来,并稍加扩大,还将花魁安置在一个对比鲜明的金色背景里,悬浮于葱郁的水上花园中。在法国的俚语中代表着对妓女的幻想的青蛙和白鹤围绕着花魁,浮世绘中的情色意味更为浓厚。这幅画所表现出的浮世绘特征,强烈、黑暗的轮廓和明亮的色调逐渐定义了梵高今后的风格,画虽是复制而成,但他也通过自己全新的理解,用可见的笔触赋予人物和环境空间感,创造出原始版画中没有的动态,使这幅画成为了他自己的作品。

与梵高同一时期的克劳德·莫奈(Claude Monet),同样欣赏日本艺术的简洁线条和大胆色彩,并迎合当时的日本时尚热,创作了大量的东洋风作品,《穿着日本和服的卡美伊》(Camille Monet in Japanese Costume)是其中最为独特迥异的一幅。当莫奈的妻子卡美伊(Camille Monet)穿上极具特色的日本服饰,东西方的结合新奇大胆,莫奈希望将观众带入到18世纪中期的日本,感受它美丽而神秘的光环。

从背景墙上挂着的日本团扇,再到卡美伊手拿折扇摆出些许生硬的日本艺妓的姿势,这些其实都不是莫奈想要表达的重点,真正的焦点是在于卡美伊衣服的东方韵调。鲜明的红色服饰和金线刺绣而成的图案在沉闷的背景前闪闪发亮,裙摆上的日本武士在莫奈的写实功力下好似有着生命一般,充满动态。单从细节上看,莫奈认真到不像他本人,再不是朦胧一片,喜闻乐见的把裙子的金线、刺绣、褶边刻画的细致入微。

莫奈的挚友、印象派的先驱弗雷德里克·巴齐耶(Jean Frédéric Bazille)当然也不能幸免,远东的异域风情实在太过迷人,不加在自己的画作里实在可惜,所以便有了《晨妆》(Toilet)。

一位年轻的女子洗浴后裸着身子坐在皮草长椅上,左边的黑人女子跪在一旁服侍着她,而右边的女士正准备着递给她一件清代的中式长袍(这个人被认为是雷诺阿的情妇),清代长袍穿在西方女人身上会有什么效果,巴齐耶并没有画出来,而是让观众自行想象。这幅画的真正重点当然不在人物本身,而是在对图案和符号的巧妙运用。厚重的皮草地毯、暗红色的墙纸图案以及长袍上的中式花纹,三者映衬呼应,暗指学院派画家早期流行的“东方主义”,给这一场景增添了一种东方情调和富丽堂皇的气氛。

说到东方主义不得不提尤金·德拉克罗瓦(Eugène Delacroix),在他众多浪漫主义的磅礴绘画中,也存在不少的东方情调。1827年,德拉克洛瓦以英国诗人拜伦的诗篇《萨达那帕拉之死》(Death of Sardanapalus)为灵感源泉重新创作,将强烈的东方色彩和古典浪漫主义的气势融合在一起,绘作出一场惨绝人寰的悲剧场景。

当敌人包围住萨达那帕拉国王的宫殿,萨达那帕拉知道自己已在死亡边缘,他下令烧掉所有属于他的世俗财产和一切给他带来快乐的东西:女人、侍从、马匹、小狗,统统不留。女人的哀嚎与马匹的惊啼深渲了残暴和不安的情感,看不见的硝烟却能够在画中感受到燃起之势,场面一片混乱、动荡,只有萨达那帕拉侧卧在象征权力的象头床上冷眼旁观,而那象头恐惧的紧闭双眼,两只象牙早已被砍掉燃烧殆尽,代表了一世王权俨然毁灭,末日般的景象在红与黑的明暗中交织,最浪漫也最暴力的悲剧故事就这样在画作中上演。

毕加索(Pablo Picasso)大胆的色彩、解构的立体派肖像和混乱的图画构图,似乎与亚洲传统的审美观念没有多大共鸣,可在这位大画家的内心里却深深地喜爱着中国国画。当国画大师张大千拜访毕加索时,看到满屋齐白石的临摹画,更加证实了毕加索是真心崇拜着中国艺术。

用中国水墨展现解构主义,只有毕加索才敢提笔让二者结合。当92岁的毕加索拿起毛笔,挥洒的水墨把他一生所有的顽固溅于纸上,何时重、何处淡,毕加索拿捏的恰好,而《戴帽子的男人》(Head man with a hat)系列也终于拥有了水墨画的形式。在毕加索生命的最后一年,他的艺术也终归完整。

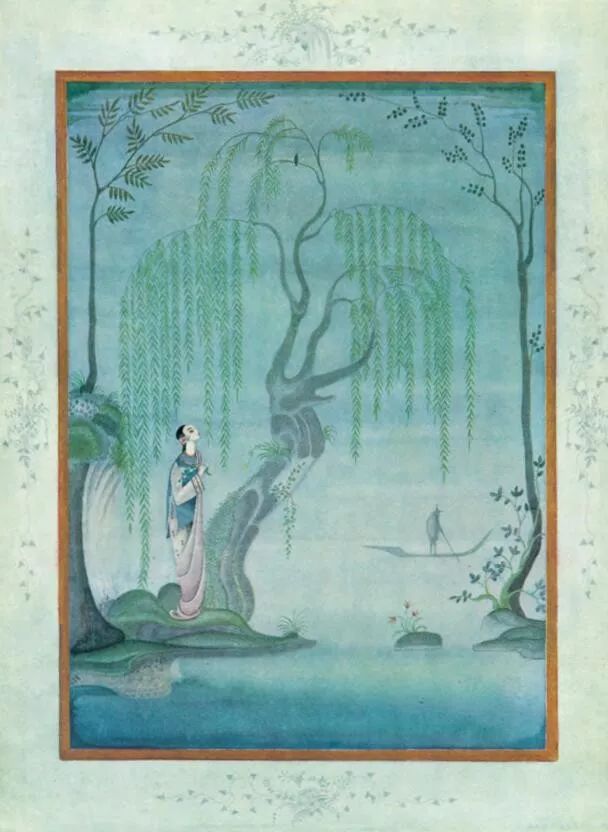

许多19世纪的欧洲艺术家,包括作家,都对亚洲文化十分着迷,并将其视为神秘和奇迹的化身。在丹麦作家安徒生(Hans Christian Andersen)的童话故事集《安徒生童话》(Andersen\'s Fairy Tales)里,《夜莺》(The Nightingale)是安徒生唯一以中国为背景创作的故事,东方元素无疑使得其作品更为浪漫。

丹麦人最会讲故事,也最会画插画。丹麦插图画家凯·尼尔森(Kay Rasmus Nielsen)是20世纪席卷世界的“插图黄金时代 ”的关键艺术家。1924年,他出版了《安徒生童话绘本》,《夜莺》的故事也在其中。神秘古老又富饶的东方王朝吸引着安徒生也吸引着尼尔森。《夜莺》是一幅很有中国山水画氛围的作品。无论是人物的妆容服饰,还是装饰性的树木,或是远景中的船夫都十分具有东方美学的特征。画面整体呈现一种纤细荒凉的美感。当夜幕降临,真正的夜莺停驻于柳枝之上,美妙的歌声引得树下的女子和船夫都停下来仰头聆听,此时,万籁俱禁,只有夜莺的轻啼余音绕梁,响遏行云。